Jakarta, CNBC Indonesia - Tekanan ekonomi yang kian terasa membuat ruang gerak kebijakan pemerintah semakin terbatas. Di tengah pelemahan daya beli dan perlambatan pertumbuhan, tantangan terbesar bukan lagi sekadar menjaga konsumsi, melainkan bagaimana mengembangkan pasar agar ekonomi kembali bergerak dengan daya ungkit yang nyata.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menilai pemerintah tak bisa lagi berharap pada insentif yang sifatnya sekali pakai. Menurutnya, insentif semacam itu justru berisiko memperberat ekonomi jika tidak menghasilkan efek lanjutan.

"Intinya, berharap disposal incentive itu nggak mungkin. Disposal incentive itu artinya ya dikasih incentive, dipakai, habis itu hilang. Yang kita butuhkan adalah incentive yang mempunyai daya ungkit ekonomi, sehingga berubah menjadi stimulus," ujarnya.

Bob menekankan, kebijakan fiskal seharusnya dirancang untuk menciptakan efek berantai, bukan sekadar mendorong konsumsi sesaat. Tanpa multiplier effect, insentif justru bisa menjadi beban baru bagi negara.

"Kalau incentive aja misalnya untuk consumption dipakai, selesai, ya pasti ekonominya tambah berat. Yang dibutuhkan adalah incentive yang sifatnya menjadi stimulan," jelasnya.

Ia menyebut industri otomotif sebagai salah satu sektor yang memiliki elastisitas tinggi terhadap kebijakan insentif. Dengan perhitungan yang tepat, insentif di sektor ini bisa menghasilkan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan nilai fiskal yang dikeluarkan. Kebijakan kontra-siklus menjadi krusial ketika ekonomi sedang melemah. Ia memperingatkan bahaya jika pemerintah justru menaikkan pajak di saat ekonomi terus menurun demi menutup pengeluaran negara.

"Jadi jangan sampai ekonomi lagi drop, drop, drop, drop, malah pemerintah menaikkan pajak demi untuk menutupi pengeluaran. Itu bom waktu itu pasti," tegasnya.

Salah satu kebijakan yang menurutnya kerap dihindari adalah pemberian insentif kepada kelas menengah. Secara politik, langkah ini dinilai kurang menarik dibandingkan bantuan sosial untuk kelompok bawah, meski dampak ekonominya justru lebih besar.

"Sebagai contoh, misalnya memberikan insentif untuk kelas menengah kan nggak populer. Yang paling populer kan memberi insentif untuk kelas bawah seperti bansos (bantuan sosial) dan lain sebagainya. Tapi itu disposal consumption yang sekali pakai, selesai," kata Bob.

Ia menegaskan, konsumsi kelas menengah memiliki efek pengganda yang jauh lebih kuat terhadap perekonomian. Jika kelompok ini menahan belanja, mesin ekonomi akan kehilangan tenaga utamanya.

"Nah kita butuh multiplier effect consumption, dimana kalau dikonsumsi, itu akan memberikan daya ungkit dan memberikan multiplier yang biasanya konsumsi itu ada di kelas menengah," ujarnya.

Bob menilai dilema ini tak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga banyak negara lain yang tengah berjuang melawan perlambatan ekonomi. Demi menjaga stabilitas politik, banyak pemerintah memilih kebijakan populis yang fokus pada kelas bawah.

"Tapi, jangan dilupakan kelas menengah. Karena yang membuat daya ungkit ini kelas menengah," tegasnya.

Menurutnya, pendekatan serupa juga mulai terlihat di sejumlah negara Asia Tenggara yang bergerak lebih cepat memberikan stimulus sebelum kondisi ekonomi memburuk.

"Beberapa negara itu sudah memberikan stimulus, insentif sebelum ekonominya makin parah. Sebab makin parah itu, ruangnya makin sempit," ujarnya.

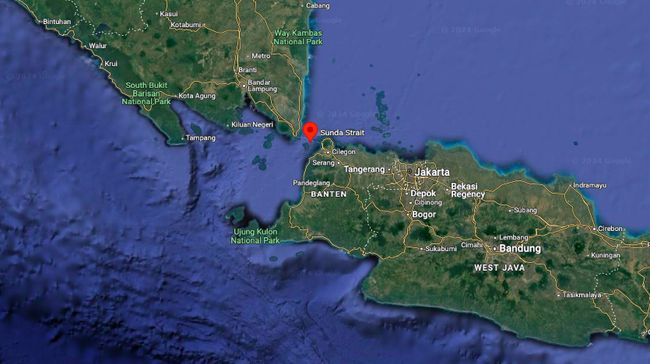

Bob menyinggung Vietnam yang menurunkan tarif PPN dari 10% menjadi 8% sejak satu hingga dua tahun lalu. Kebijakan tersebut, menurutnya, turut berdampak positif pada peningkatan ekspor Indonesia ke negara tersebut. Malaysia juga disebut memberikan stimulus bagi pembeli kendaraan pertama sebagai bagian dari dukungan terhadap konsumsi kelas menengah.

"Kalau pembeli pertama itu wajar dong dikasih stimulus karena dia stage of life kan. Jadi, dia punya kendaraan itu tidak dianggap seperti barang mewah," katanya.

Selain kebijakan fiskal, Bob juga mengingatkan risiko pelemahan nilai tukar rupiah. Meski depresiasi terhadap dolar AS relatif terbatas, tekanan terhadap mata uang negara lain dinilai jauh lebih signifikan.

"Yang harus diwaspadai juga pelemahan mata uang. Karena mata uang kita ini ya mungkin terhadap dolar depresiasinya sekitar 1-2%, tapi terhadap Ringgit Malaysia itu 14% itu setahun," ungkapnya.

Ia menegaskan, kunci menjaga stabilitas nilai tukar ke depan tetap berada pada kinerja ekspor dan kemampuan Indonesia mempertahankan surplus perdagangan.

"Karena kuncinya itu surplus ekspor. Itu yang menjadi kunci ke depan," pungkas Bob.

Foto: Presdir TMMIN Nandi Julyanto (dua dari kiri) dan Wapresdir TMMIN Bob Azam (tiga dari kiri) pada workshop media TMMIN di Bandung, Jumat (9/1/2026). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Foto: Presdir TMMIN Nandi Julyanto (dua dari kiri) dan Wapresdir TMMIN Bob Azam (tiga dari kiri) pada workshop media TMMIN di Bandung, Jumat (9/1/2026). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Presdir TMMIN Nandi Julyanto (dua dari kiri) dan Wapresdir TMMIN Bob Azam (tiga dari kiri) pada workshop media TMMIN di Bandung, Jumat (9/1/2026). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

(dce)

[Gambas:Video CNBC]

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5325898/original/063636000_1756043082-mu.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5425495/original/012212500_1764228894-ATK_Bolanet_BRI_SUPER_LEAGUE_JADWAL__4_.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5425735/original/089258700_1764236014-ATK_Bolanet_BRI_SUPER_LEAGUE_BIG_MATCH_Borneo_FC_Samarinda_vs_Bali_United_FC__2_.png)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/792768/original/038925300_1420803645-000_DV1560744.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310711/original/006695700_1754754744-1000625439.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5277129/original/053973300_1751984892-persib.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5414491/original/012054700_1763287155-530668458_18471777553074306_380593477510268437_n__1_.jpg)